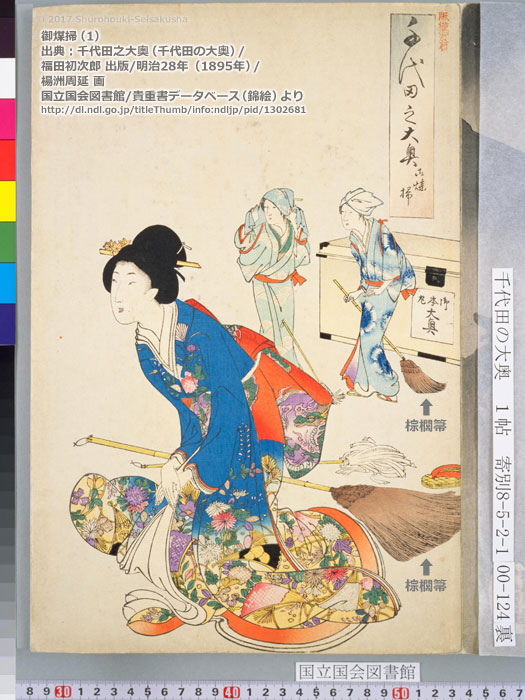

江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。江戸の上流社会で使われていた掃除道具が描かれている数少ない絵、江戸城本丸・大奥の「御煤掃」の絵の中に棕櫚箒が描かれています。 一番大きく細部まで描かれている棕櫚箒を拡大します。残念ながらや…

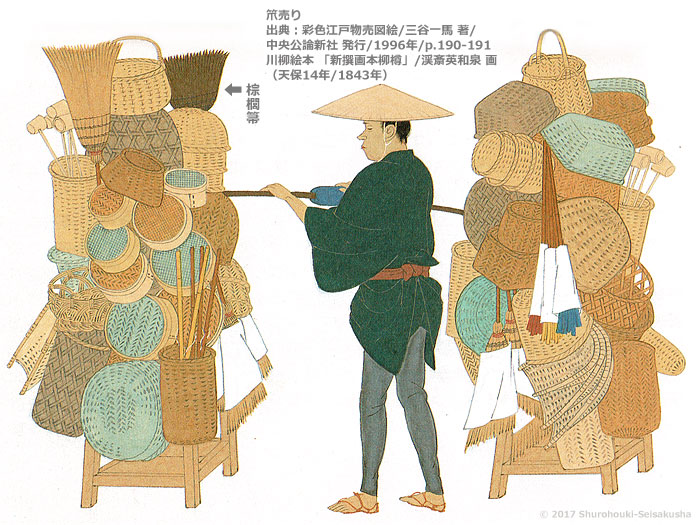

昔の棕櫚箒(江戸時代)6-笊売り/川柳絵本-新撰画本柳樽/渓斎英和泉 画/天保14年=1843年

江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。「笊売り(ざるうり)」の絵の中に棕櫚箒が描かれています。この絵は渓斎英和泉画の川柳絵本「新撰画本柳樽」(天保14年/1843年)を元に、三谷一馬さんが再現・彩色し出版した「彩色江戸物売図絵…

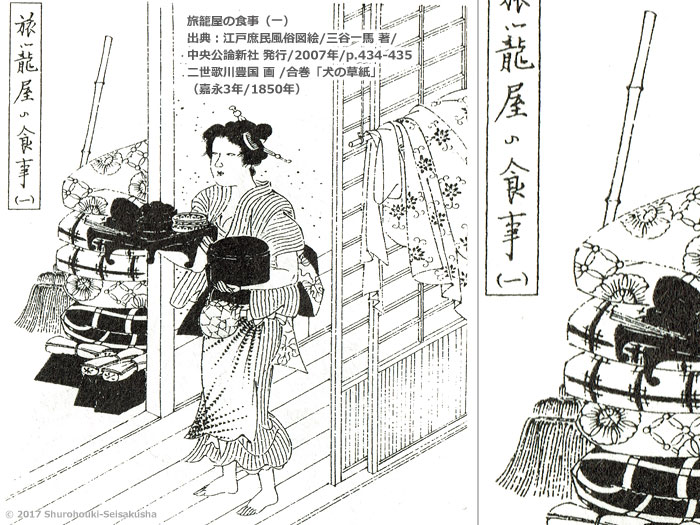

昔の棕櫚箒(江戸時代)5-犬の草紙/二世歌川豊国画-嘉永3年=1850年

江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。旅籠(はたご)屋で女中さんが食事を運んでいる絵の中に、棕櫚箒らしき座敷箒が描かれています。ちなみに旅籠屋とは、食事付の宿のことです。 女中さんが歩いている廊下の右側の部屋は客室で、紐で吊ら…

昔の棕櫚箒(江戸時代)4-棕梠箒売り/江戸職人歌合/藤原春季画/文化2年=1805年

江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。「棕梠箒売り」の絵、藤原春季画の職人本「江戸職人歌合」(文化2年=1805年)。 棕櫚という字はいくつかあり、ここでは原文のまま「棕梠」としています。ちなみに「棕櫚・棕梠」という漢字の読み…

温度・湿度の変化による毛先のハネや広がり

引き続き、鬼毛箒(タイシ箒)7玉長柄箒作り。 4月・5月は温度・湿度の変動が激しく、急な乾燥などで棕櫚繊維にクセやカールが出やすくまとまりにくくなります。師匠はよく「この時分が一年で一番、鬼毛箒が作りにくい」とぼやいてい…

昔の棕櫚箒(江戸時代)3-木下蔭狭間合戦 石川五右衛門/絵金画

江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。絵師金蔵=絵金(1812-1876年)画の芝居絵屏風「木下蔭狭間合戦(このしたかげはざまがっせん)石川五右衛門(いしかわごえもん)」。一部分に棕櫚皮長柄箒が描かれています。 石川五右衛門の…

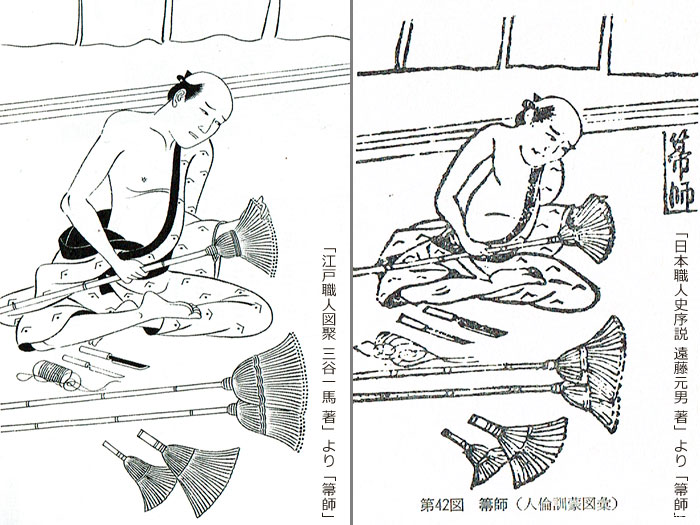

昔の棕櫚箒(江戸時代)2-「人倫訓蒙図彙」/元禄3年1690-1691年/蒔絵師源三郎画など

左:「江戸職人図聚」三谷一馬 著(中央公論新社) / 右:「日本職人史の研究-日本職人史序説」遠藤元男 著(雄山閣出版株式会社) 江戸時代の棕櫚箒をご紹介します。ブログ名にも使っている「箒師」を描いた絵です。昔は「棕櫚箒…

倉敷市茶屋町の鬼面

棕櫚で出来ている身近なものをご紹介します。お祭りなど伝統行事の中で棕櫚が使われている事があり、時々意外な用途で「棕櫚素材を探している」と相談をいただく場合があります。 写真は我が家の玄関に飾っている倉敷市茶屋町の鬼面。鬼…

工房内の整理

昨日、知人から桐箪笥を譲り受けたので、工房に設置しました。以前は原料の保管に段ボール箱も使っていたのですが、木箱、特に桐箱が中身が湿気ずに良かったので、いずれはたくさんの桐箱か桐箪笥があるといいかもしれない、と思っていま…

ANA機内上映番組「SKY EYE~和歌山編」(動画のご案内)

このブログでは写真ばかりの掲載ですが、この度、ANA機内上映番組「SKY EYE~空からのメッセージ~和歌山編」(動画)の中で、「【棕櫚箒】本鬼毛11玉長柄箒」製作の様子を昨年取材してくださったものがweb上でも閲覧可能…

棕櫚で作られた野鳥の巣

日課の愛犬との散歩中に野鳥の古巣を拾いました。左の巣は3、4年前に我が家の庭木の下で拾ったもので、右が先日、家から2分程歩いた所で拾った巣です。我が家で拾った巣の棕櫚材は長くてコシとハリがあり、棕櫚箒の原料を毛ごしらえし…

昔の棕櫚箒(江戸時代)1-「酩酊の七変人」/1801-1803年/喜多川歌麿

棕櫚箒を製作している席の正面、いつも作業中に見ている壁面です。製作見本にしている師匠の棕櫚箒や、自分で弟子時代に作った箒などのほか、大好きな浮世絵のコピーを飾っています。 1801~1803年頃に喜多川歌麿が描いた三枚一…